纳兰容若·后庭花的诗句(共1句)

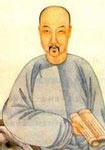

纳兰性德(1655年-1685年),叶赫那拉氏,原名成德,避太子保成讳改名为性德,字容若,满洲正黄旗人,号楞伽山人。皇太子改名胤礽,才得以恢复。清朝著名词人,词风与李煜相似。纳兰出身显赫,父亲是康熙时期武英殿大学士纳兰明珠。纳兰性德自幼修文习武,康熙十五年(1676年)高中进士。初授三等侍卫,后晋为一等,长年被迫追随康熙左右。

纳兰性德生性淡泊名利,最擅写词。他的词以“真”取胜:写情真挚浓烈,写景逼真传神。纳兰性德在清初词坛独树一帜,词风“清丽婉约,哀感顽艳,格高韵远,独具特色,直指本心。”著有《通志堂集》、《侧帽集》、《饮水词》等,康熙二十四年(1685年)亡于寒疾,年仅三十一岁。被王国维称为“以自然之眼观物,以自然之舌言情”的词人。